北京的风刚刮到零下,Irene的网球群就炸了——“室外场冻得握不住拍,室内场300一小时,这球还打不打?”作为打了一年多网球的“老新手”,她翻着手机里的预约记录,去年室外场150块一小时的价格还觉得肉痛,现在得咬着牙选300块的室内场——谁让“球感”一周不练就生疏,爱打就得认这笔“硬账”。

Irene的网球账单,早超出了最初“买把球拍就能打”的想象。一把Babolat专业拍花了2800块,原以为能用到“退役”,结果球线、手胶、穿线费加起来又花了七八百——这些“小配件”像隐形的漏勺,慢慢掏空她的预算。更让她意外的是网球服:原本打算买两套速干衣应付,结果刷到“Tenniscore”穿搭话题,看着Dior、Miu Miu的网球元素时装,忍不住买了3000多块的裙子和上衣,美其名曰“运动仪式感”,其实一半时间是穿去喝下午茶的。

但最烧钱的还是教练费。为了把“地基”打牢,Irene咬咬牙报了1对2私教,8000块20节课——“要是能赶紧练到2.5级,就能和球友对拉,不用再花钱找教练了”。可等她算完总账:装备+服装+教练+场地,一年下来花了两万多,这让月入1.5万的她忍不住调侃:“原来网球不是‘运动’,是‘中产税’。”

面对越来越高的开支,爱好者们琢磨出各种“省钱兵法”。有人淘二手训练球,2块多一颗,比36元4颗的比赛球便宜一半,只在正式对打时才舍得用;有人四个人拼场,两两对拉,人均场地费从200块降到50块;最绝的是“找墙党”——地下车库的白墙、商场顶楼的围墙、体育场的护栏,只要能反弹球,就能练上半小时“球感”。

更极端的是“候鸟式迁徙”:从一线跑到湖北京山。这个常住人口不足60万的县级市,藏着“中国网球小城”的名号——网球人口近10万,步行15分钟就能找到球场,公园网球场早晚只要20块一小时,室内场50块,红土场才100多块(北京红土场动辄五六百)。十一期间,京山公共场免费开放,还有“球场-景区”接驳车,有人去打了一周,场地费才花180块,还不愁找搭子。甚至有家长带小球员转学过来,“训练成本比北京低一半,这里打球不用抢场地,氛围还好”。

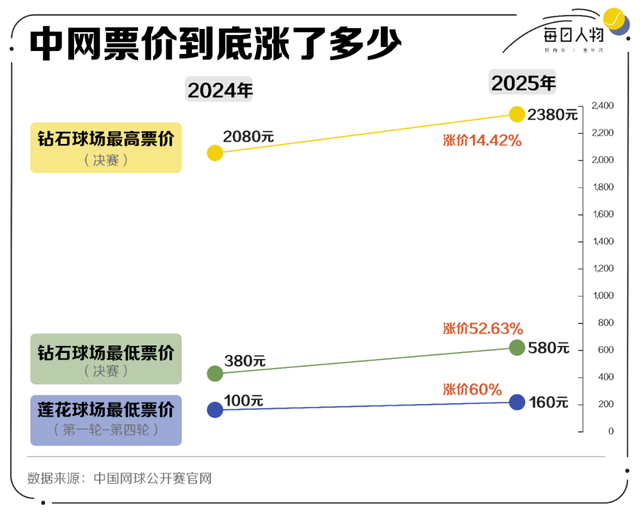

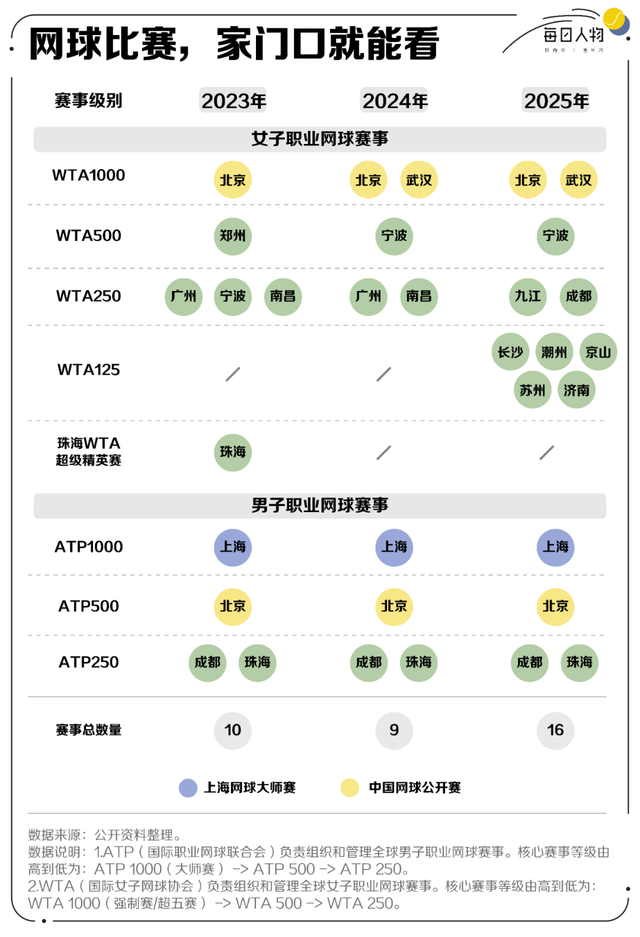

网球的热度,早从球场蔓延到了产业端。2025年中网票房8800万,比去年涨了10%;现场消费3600万,特许商品卖了1250万,是去年的1.6倍。上海大师赛更夸张,吸引了46家赞助商,光明乳业借赞助强化“本土品牌”形象,Lazza则通过网球拓展中国市场——连不打网球的人,都能说出“网球是种生活方式”。

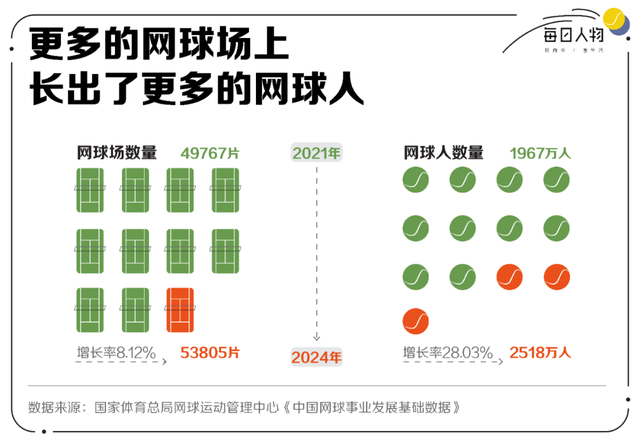

但对Irene来说,她更在意的是“社区网球空间”计划——国家体育总局要在社区建更多网球场地,甚至是“网球墙”。“要是离家15分钟能有面墙,我就不用再为场地费肉痛,不用再羡慕京山的爱好者了”,她翻着手机里的社区规划图,眼里带着期待,“网球不该是‘贵族运动’,要是能下楼就打,才是真的‘热’到普通人心里”。

深夜的北京,Irene抱着球拍坐在沙发上,手机里弹出群友发的京山球场视频——路灯下的球场里,一群人在打双打,笑声飘得很远。她对着屏幕笑了笑,把明天的室内场预约改成了“晨练课”——早上六点,120块包教练和场地,虽然得早起,但至少能继续打下去。

网球的热情没退,只是爱好者们学会了“算计”:不是不爱,是想爱得更久一点。就像Irene说的:“等楼下有了网球墙,我要每天下班都去打半小时,不用再看价格,不用再抢场地——那才是网球该有的样子。”