周三早上10点,北京合生汇商场的B&C面包店外,23岁的小夏抱着手机站在队伍里——她已经排了40分钟,前面还有15个人。玻璃柜里的“惠灵顿牛排牛角包”泛着金黄的油光,价签上的“58元”格外显眼。“上次刷小红书看到有人发,说里面的牛排嫩到爆汁,今天特意请假来买。”她晃了晃手机,屏幕上是社交软件里的“面包打卡攻略”,评论区全是“求代买”的留言。

在重庆,35块钱能嗦一碗加满卤蛋、豆干和肥肠的豌杂面,汤都能喝光;在广州,35块能买一份加了叉烧和烧鸭的双拼饭,配例汤和青菜。但这个价格变成了UH祐禾店里“黑松露火腿吐司”的标价——巴掌大的面包,表皮撒着细碎的黑松露粉,每天限量30个,去晚了只能看空柜子。

更夸张的是“排队经济”。上周,武汉“不晚”面包店开团卖“马里奥面包”,3分钟内排号超3000,有人为了抢名额,定了凌晨5点的闹钟;上海银座任志川的生吐司,原价98元一条,黄牛加价到300元还供不应求,二手平台上“代买费”高达60元——相当于再买一个面包的钱。

“面包刺客”到底凭什么让年轻人心甘情愿掏钱包?蹲了半个月烘焙店,我算摸出了些门道。

“稀缺感”的套路。贵价面包店的原料单像“进口食材清单”:法国AOP黄油、日本宇治抹茶、比利时酸面团,连酵母都要“空运过来的活性菌”。店员会特意强调“手作现烤”——“我们的面包早上6点开始揉面,烤好10分钟内卖完,晚了就没了”。这种“过了这村没这店”的紧迫感,让年轻人忍不住掏钱包:“毕竟用的是进口原料,贵点也值。”

然后是“名字的玄学”。“恰巴塔”“潘纳托妮”“咕咕霍夫”……这些念起来绕口的名字,成了“高级感”的代名词。上次我问一个买“欧坦得”的女生:“知道这面包名字啥意思不?”她摇头笑:“不知道,但听起来像法国贵族吃的,发朋友圈显得有品味。”

更狠的是“饥饿营销”。B&C的惠灵顿牛排牛角包“每人限购1个”,Paper Stone的“石窑烤恰巴塔”每天只烤50个,连包装都要做成“限量版”——印着品牌logo的纸袋子,年轻人会特意留着当“拍照道具”。“抢不到的才香。”小夏说,“上次我排了2小时买到,发朋友圈有200多个赞,比过生日的动态还火。”

“社交货币”的魔法。年轻人买面包的第一件事,不是咬一口,而是举着面包站在店门口拍照——暖黄的灯光打在面包上,背景是装修成“ins风”的墙面,配文要带“打卡”“终于吃到”“绝了”之类的关键词。“上次买了个28块的‘恰巴塔’,拍照发朋友圈,朋友都问在哪买的,感觉倍儿有面。”25岁的白领小周说,“比买个贵口红还开心,毕竟口红只能自己看,面包能让所有人‘看见’。”

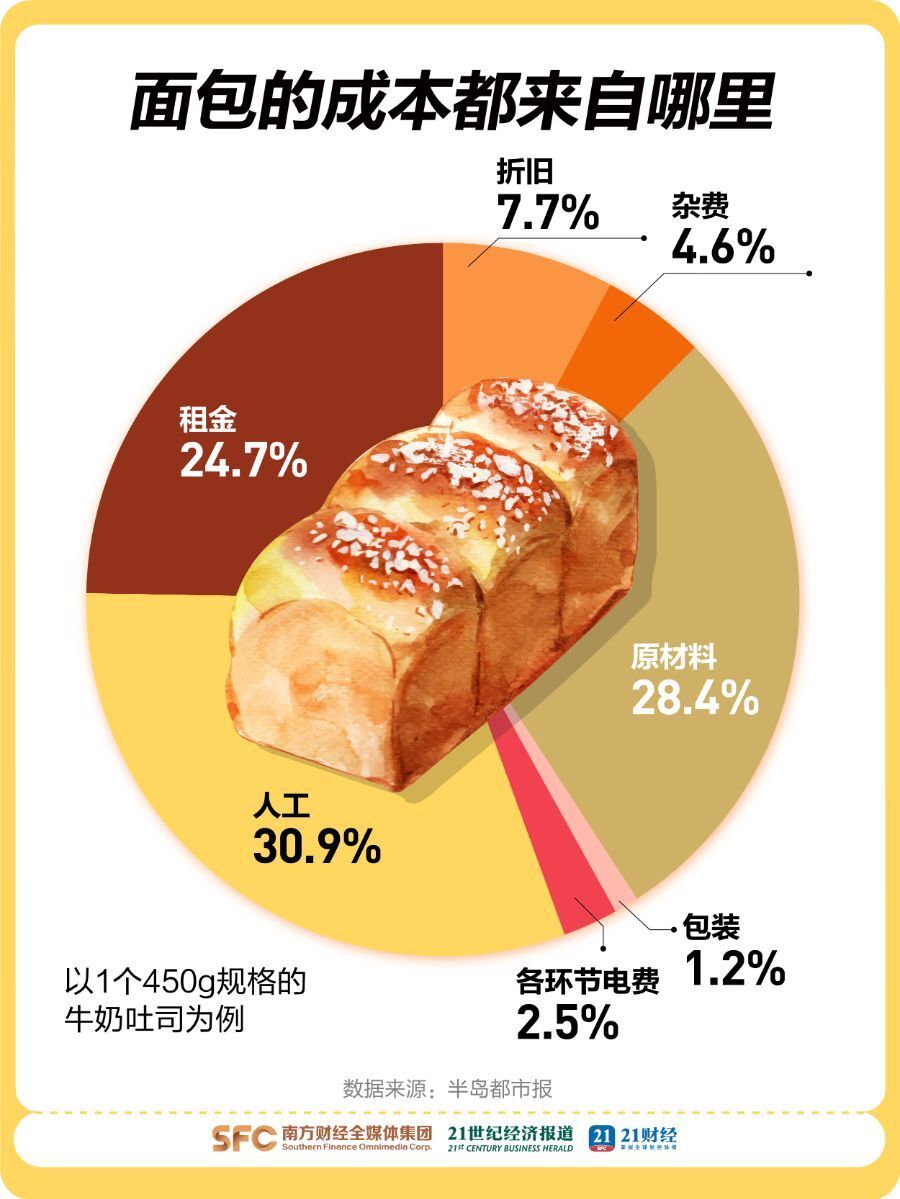

但热闹背后,是“面包刺客”的生存焦虑。美团数据显示,国内烘焙门店平均存活时长只有32个月,58%的店活不过2年。去年,克莉丝汀、熊猫不走相继倒闭,虎头局关了近半门店;今年上半年,深圳有12家贵价烘焙店贴出“转让”告示。“原料成本涨了30%,法国黄油从80块一桶涨到110块,日本抹茶粉翻了一倍。”广州一家烘焙店老板算了笔账:“商场租金每月8万,4个师傅工资要3万,每天卖50个面包才能保本——不涨价,根本活不下去。”

有人吐槽“面包刺客”割韭菜:“28块的‘恰巴塔’,咬开全是空气,还没楼下便利店3块的肉松面包顶饱。”有人觉得“偶尔买一次,图个新鲜”:“又不是天天吃,花35块买个开心,值。”但更值得琢磨的是,当面包从“饱腹食物”变成“情绪消费品”,年轻人买单的到底是什么?

上周末,我在B&C店外遇到一个刚买完面包的男生,他举着“惠灵顿牛角包”拍了张照,然后咬了一口——“其实没想象中好吃,牛排有点老。”他挠了挠头,把照片发了朋友圈,配文“终于吃到了!”。一分钟后,评论区弹出“哇,你居然买到了!”“求地址!”的消息,他笑着回复:“下次帮你带。”

或许,对于这届年轻人来说,35块的面包从来不是“食物”,而是一把“钥匙”——打开“被看见”“被羡慕”的门,把平凡的日子,点缀成“值得分享”的瞬间。就像小夏说的:“排队40分钟算什么?等下发朋友圈,我就是‘吃到网红面包的人’——这种感觉,比面包本身更甜。”

至于“面包刺客”能火多久?可能要看,当“打卡热情”褪去,年轻人还会不会为“情绪价值”买单。但至少队伍还在变长,黄牛的代买消息还在刷新,社交软件里的“面包攻略”,依然是最火的标签。